カテゴリ:授業の様子

学校保健委員会

1月31日(金)5校時に、学校保健委員会を開催しました。

今年度は「ココロとカラダを元気にしよう~心と体の不思議な関係~」をテーマに、4~6年生が参加しました。

〇アンケート結果の発表

心や体の不調とストレスとのつながりについて4~6年生に事前にアンケートをとり、結果からわかったことを保健・給食委員が発表しました。

〇講話

講師として、スクールカウンセラーの竹村一夫先生をお招きました。ボールを使い、握る力が「ストレッサー」で、へこんだ部分が元の形に戻ろうとする力が「ストレス反応」だと分かりやすく例えてくださいました。ストレスを少なくするために、呼吸や姿勢を整えるなど体の力を借りてリラックスし、心が元気な状態を保つことが大切だと教えていただきました。

〇「いっしょにリラックス!」

いつでもどこでもできる手軽なリラックス方法、呼吸を整える「腹式呼吸」と、姿勢を整える「筋弛緩法」のストレッチを紹介しました。保健・給食委員が前に立ってお手本を見せながら、全員で体を動かしました。

〇協議・発表

引き出しを増やすことで、気持ちも整理しやすくなります。「ストレス解消法をたくさん見つけよう」という議題で、友達と意見を伝え合いました。自分と同じ意見に共感したり、新しい方法を知ったりと、明るく活気あふれた雰囲気で活動することができました。

ぜひ今日知った、呼吸や姿勢を整える方法や、友達から聞いたストレス解消法を、これからたくさん試してみてほしいと思います。

あいさつ運動㉕ なわとび検定(1・2年生)

1月29日(水)、朝のあいさつ運動が行われました。今日は、上宿東が担当でした。登校してくる友達が見えると、大きな声であいさつができました。よいお手本となりました。

3時間目には、1・2年生が「なわとび検定」を行っていました。

前とび、後とび、あやとびなどに挑戦していました。交代で回数を数えたり、記録をしたり、協力してできていて、さすがです。

3年生プログラミング教育

1月17日(金)の6校時に、総合的な学習の時間でプログラミング教育を行いました。3年生は、初めて「スクラッチ」を使って体験をしました。情報教育アドバイザーの先生に教えていただきながら、キャラクターを動かしたり、音を加えたりする方法を覚え、楽しみながら学習していました。

2・3年生リコーダー講習会

1月15日(水)、5校時に、リコーダー教室が行われました。今年度、リコーダーの学習を始めた3年生と、来年度から始める2年生を対象に、素敵な曲の演奏とリコーダーを演奏する基本を教えていただきました。

子どもたちは、よく知っているアニメやポップスをリコーダーで演奏していただき大感激でした。リコーダーの魅力を十分に感じることのできた1時間となりました。

6年生 理科

12月23日(月)、6年生は、理科の時間に「地層のでき方」の学習をしていました。ペットボトルに砂、泥と水を混ぜ、数日置いたものを観察して、水のはたらきによる地層のでき方について考えていました。

5年生 国語

5年生の教室では、国語「やなせたかし~アンパンマンの勇気~」の学習をしていました。

「『たかし』の行動や考え方で、共感したことろや自分もこうありたいと思うところを伝える。」というめあてで、まずは、自分の考えをまとめる、次に、友達と伝え合う活動をしていました。1人1台端末を使って自分の考えを入力した後、考えの根拠を明らかにして伝え合いができました。さすが5年生です。

授業参観 人権教育講演会 学級懇談会

12月18日(水)に、授業参観、人権教育講演会、学級懇談会が行われました。今回の授業は、全学級人権に関する授業を行いました。お忙しい中、多くの保護者の方に参観いただきありがとうございました。

★1年 道徳「二わのことり」(信頼・友情)

★2年 道徳「ぐみの木と小鳥」(思いやり・親切)

★3年 学活「ふわふわ言葉とちくちく言葉」

★4・5年 学活「女子は…男子は…という言い方を考えよう」

★6年 学活「思いを伝えるのはむずかしい」

★けやき学級 自立活動「自分のことや友だちのことを知ろう」

★人権教育講演会「こどもの話を“聴く″ということ」

1年生 国語

1年生の教室では、国語の学習が行われていました。「たぬきの糸車」を読んで、おかみさんの気持ちを想像しました。一生懸命考えて、積極的に発表できる1年生に大きな成長を感じました。

食に関する指導

12月11日(水)、4~6年生の食に関する指導がありました。

〇4・5年生「牛乳を飲もう~カルシウムの話~」

苦手に感じる人も多い牛乳ですが、成長に欠かせない栄養素「カルシウム」がとても豊富に含まれています。カルシウムは、骨や歯を丈夫にし健康な血液を作るほか、筋肉のばねを強くすることもできるそうです。牛乳のほかにも、煮干しやひじき、小松菜や木綿豆腐などにもカルシウムが含まれています。将来骨粗しょう症を防ぐためにも、成長期の今、骨量を増やすことが大切だそうです。毎日の給食に出る牛乳、少しずつチャレンジできるといいですね。

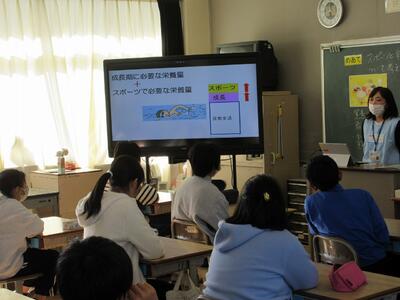

〇6年生「スポーツと栄養について考えよう」

骨や筋肉の成長を支え、活動のもとになるエネルギーを作るためには、栄養のフルコース型と呼ばれる「主食・主菜・副菜・果物・牛乳」が揃った食事が大切だと勉強しました。また、スポーツを頑張る児童も多いことから、必要な栄養を補うための「補食」や試合当日にベストな食事についても教えていただきました。振り返りでは、「スポーツを頑張るために、食生活に気をつけたい」「苦手な野菜も食べるようにしたい」などと書いていました。

食に関する指導

12月9日(月)

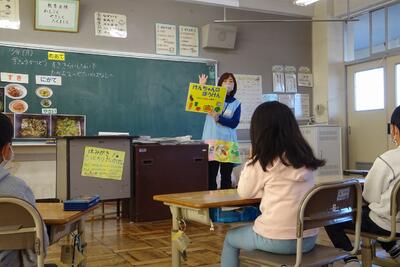

北部給食センターの栄養教諭の先生をお招きして、食に関する指導を行いました。

【1年生】すききらいせずたべよう ~やさいのはなし~

給食センターで使わてれいる機械や給食がおいしくなる工夫について教えてもらったり、紙芝居で野菜の栄養について勉強したりしました。普段たくさん残りがちな野菜ですが、風邪などのウイルスから体を守ったり、けがを早く治したり、お腹の調子をよくしたりといいことがたくさんあることが分かりました。

箱に入った野菜当てゲームの様子です。手触りやにおいなどからみんなでどんな野菜か考え、とても大盛り上がりでした。

【2年生】なんでも食べて元気になろう

すききらいをするとかぜを引きやすくなったり、頭がぼーっとしたり、歯が弱くなったりします。体を元気にするためにとても大切な、赤・黄色・緑の3つのグループのはたらきについて学びました。それぞれのグループの食品をバランスよく食べることで、丈夫な体や1日のエネルギーを作ることができることが分かりました。

活動の時間には、今日の給食の献立に使われている食べ物がバランスよく3つのグループに分かれているか、確かめてみました。これから頑張りたいめあてを考え、苦手なものも食べてみたいと書いていた児童がたくさんいました。

【3年生】食べ物の栄養パワー

3年生は、事前に給食の献立のすききらいアンケートを実施。結果発表では意外な献立も挙がり驚きでした。苦手な食品にも、実は元気な体を作るためには必要な栄養がたくさん含まれていることから、赤・黄・緑の3つのグループの食べ物のはたらきについて勉強しました。